美国华人

第1555篇文章

经过监狱的洗礼,雅克-路易·大卫获得了人生的第二次机会。他是否变得更有智慧,或是更机灵了呢?大卫的故事又如何反映出启蒙运动给人类文明所带来的功过呢?

正文共:6249字

预计阅读时间:16分钟

撰文:临风

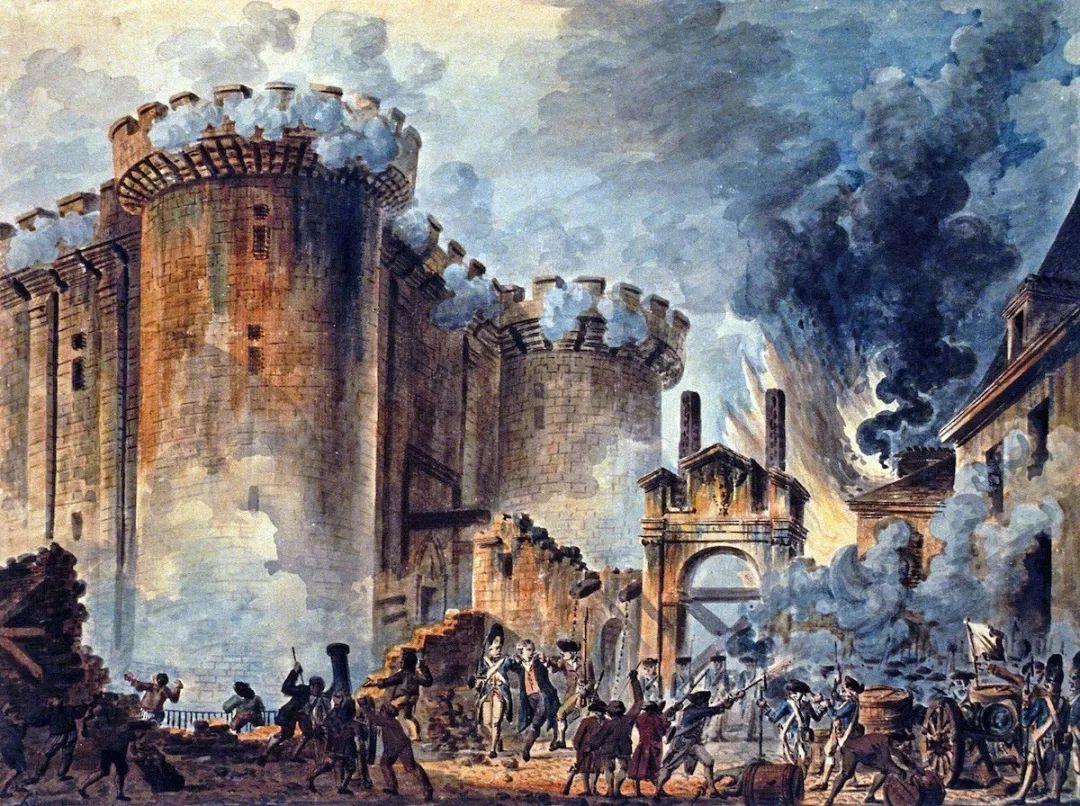

Jean-Pierre Houël 绘,《攻占巴士底监狱》,事件发生于1789年7月14号。(图片来自维基百科)

当巴斯底监狱被攻破的消息传到英国,英国的辉格党人非常兴奋,唯独埃德蒙·伯克(Edmund Burke)站出来批评法国的革命。赞成美国革命的伯克预言,法国大革命将会带来灾难性的结局,导致军人地位的抬头和军事独裁。他与美国的约翰·亚当斯持类似的观点,虽然在当时备受嘲讽,但是历史却证明他们是对的。

前文阐述了推翻一切传统权威的法国大革命为什么会步入“恐怖统治”,现在让我们看看,共和国又是怎样一步步地走回君主制度的。

大卫绘,《书房里的拿破仑皇帝》,203.9 × 125.1公分,1812,华盛顿国家画廊。(图片来自维基百科)

革命时期的去基督教化

在“恐怖统治”时期(1793-1794),罗伯斯庇尔藉着艺术家雅克-路易·大卫的协助,创立了自己的公民宗教。共和政府开始大力打压天主教,企图去除基督教在政治上的影响(法文:Laïcité)。

Joseph-François Schwebach绘,《法国大革命时亵渎教会》,1794,收藏于巴黎的卡纳瓦雷博物馆。(图片来自维基百科)

当时法国有95%以上是天主教徒,在国家财政艰难的时刻,天主教会却财产丰裕,土地众多,还有抽税的权力,因此常被视为压迫者。革命时,宗教变成被强烈打压的对象。三年多下来,有三万神职人员被迫离开法国,各处所杀戮的神职人员可能接近一万,更不要说教产被没收,礼拜被禁止,所有十字架和宗教的图像被摘除了。革命者用来代替传统宗教的是象征“真理”、“自由”和“理性”的爱国公民宗教。

法国大革命建立在非常崇高的理想上,被认为是“现代的黎明”(Dawn of the Modern Era),也是自由主义的辉煌胜利。自由主义者不但支持大革命的理念,也支持它的作法。

革命发生的第一年有几件惊天动地的事件:第一、1789年7月民众攻破了象征专制压迫的巴士底监狱(不过只放出来四名犯人)。第二、1789年8月底“国家制宪议会”通过“人权宣言”,这是革命奠基最重要的文件,其分量与美国的“独立宣言”相等。

然而在打破所有制约人心的传统框架之后,权力、私心和偏见把人心带入狂热的教条主义,进入白热化的派系斗争,竞相把对方送上断头台。到后来,理想不过是空洞的名词,只有赤裸裸的权力是真实的。理性变成非理性,它革掉了“真理”、“自由”、“平等”、“宽容”和“博爱”的命。

这个“去基督教化”的世俗化运动在罗伯斯庇尔死亡后仍然继续着,一直持续到1801年。第一执政拿破仑与教宗庇护七世于 1801年7月15日签订《1801年教务专约》(Régime concordataire français),恢复大革命前教廷的地位。

拿破仑在承认路德宗,加尔文宗和犹太教的法律地位的同时,添加优惠天主教会的法律,并在实际上恢复了天主教在法国的国教地位。拿破仑通过重建与天主教会的关系,为日后称帝和巩固统治创造了条件。(直到100年后,法兰西第三共和国政府通过“政教分离法”,才废除该专约。)

拿破仑的崛起

拿破仑在革命开始时加入了雅各宾派,在雅各宾专政期间拿破仑是战绩辉煌的军人,24岁便升为准将。然而,热月政变之后雅各宾溃散,他也岌岌可危。1795年底,在各派系的激烈冲突中,他因军事胜利而一夜之间名利双收,荣升为陆军中将兼巴黎卫戍司令。拿破仑从此平步青云,事业上和军事上都取得了成功。

1799年10月,回到法国的拿破仑被人们当作“救星”欢迎。接着,野心勃勃的拿破仑发动雾月政变,成为法国第一执政,再经过修改宪法成为终身执政。

大卫的再起

在监狱里,大卫的生命受到了威胁,他于是开始回到他的绘画本行。他画了幅拿着画盘的自画像(见上篇)。在狱中,他透过狱室的窗户看风景,画了一幅《卢森堡花园景色》。这是他平生第一幅风景画,以此表白自己不过是位画家罢了。

坐监时,他离婚的妻子来看望他,让他孕育了《萨宾妇女的干预》(The Intervention of the Sabine Women)这幅画的灵感。相传古罗马人劫掠了大批萨宾妇女为妻,愤怒的萨宾人攻打罗马进行报复。可是,已为人妻、人母的萨宾妇女们苦劝丈夫与父兄和好,最终促成两个部族融合。这幅画他花了好几年的工夫,一直到1799年才完成。

《萨宾妇女的干预》,385 x 522公分,1799,巴黎卢浮宫。(图片来自维基百科)

画中,这些妇女和儿童并非被杀戮,而是在做和平使者。显然大卫开始改变,女人的地位在他心目中开始变得更为重要。他希望借这幅画表明:革命过去了,杀戮过去了,现在是修好的日子。大家捐弃前嫌,好好过活吧。

因着学生们的奔走营救,他终于在1794年底获释。据说他获释也得着离婚妻子的协助,获释后的大卫终于远离政治,与妻子复合。他开始广收徒弟,许多新古典主义和浪漫主义的画家都是他的门生。例如,如安格尔(Jean Auguste Dominique Ingres)、杰利柯(Théodore Géricault)、格罗(Antoine-Jean Gros),等等。

出狱后的大卫开始注意到拿破仑将军。拿破仑似乎也很赏识他,甚至破例给了他一次画肖像画的机会,可惜时间不够,没有完成,直到1812年才能如愿(见文首)。拿破仑还邀请他与自己一同远征埃及,被大卫以年迈拒绝了,推荐了自己的门生格罗同去。拿破仑的青睐,使得大卫好似从灰烬中重新升起的凤凰。

拿破仑的宫廷画家

1800年,为了突袭意大利的奥地利部队,拿破仑带领后备部队翻越阿尔卑斯山古老的大圣伯纳德山口。战胜以后,法国与西班牙修好。西班牙的卡洛斯四世委托大卫画一幅拿破仑的肖像,可以悬挂在西班牙的皇宫里。拿破仑决定用翻越阿尔卑斯山为题材,并且要求大卫画四幅同样的画。结果大卫一共画了五幅,留了一幅挂在自己家里。

当拿破仑翻越阿尔卑斯山的时候,坐骑是头骡子。但是,他要求大卫把它画成一匹桀骜不驯的战马,而且要把拿破仑画得异常镇静。

《拿破仑翻越阿尔卑斯山》,261 × 221 公分,1801,藏于夏洛滕堡宫的版本。(图片来自维基百科)

画里,拿破仑精神抖擞,右手向上指,好像正在发号司令。岩石上还写着:波拿巴、汉尼拔和查理曼大帝,三位历史上越过这个山口征服意大利的英雄。把拿破仑与历史上的伟人相比,让他更显伟大。这幅画可能是众多拿破仑画像中最流行的一幅。

1804年11月共和国再度修宪,改国号为法兰西帝国,拿破仑第一执政摇身一变成为拿破仑一世。一个高喊自由、民主、博爱的英雄,竟然走上封建的老路。虽然这让贝多芬非常失望,可是原先热衷平民革命的大卫,却非常支持。公平来看,拿破仑与以往的专制皇权还是有所不同,他所设立的《拿破仑法典》是各国立法重要的依据。

应拿破仑的委托,大卫又完成了一幅华丽庄严的《拿破仑加冕》,它是10公尺宽,6公尺高的巨作。这时,他已经正式成为拿破仑的宫廷画家。

加冕的场地选择在巴黎圣母院,这是别有用意的。这表示,他的皇权是革命的结果,而不是“复辟”。在加冕时,拿破仑从教皇庇护七世手中接过皇冠给自己戴上,表示皇权至高,超过教权。他然后拿起后冠给约瑟芬戴上。

《拿破仑加冕》,6.21 × 9.79 公尺,1805-7,巴黎卢浮宫(凡尔赛宫也有一幅)。(图片来自维基百科)

《拿破仑加冕》细部。

在作画期间,大卫虽然无法请到拿破仑做模特,但是其他几位主角,包括约瑟芬皇后都来做过模特,让大卫可以仔细作画。甚至教皇也亲自驾临,并给予大卫祝福。为了画背景,他还请了圣母院的唱诗班站在后面补空。前后一共画了超过两年,可见工程之浩大。

这幅画政治色彩浓厚,所以政治上的考量往往会比写实更重要。为了政治,有些角色的存在与不存在就很有考究。例如,当时拿破仑正好与弟弟约瑟夫有冲突,约瑟夫没有受到邀请。拿破仑的母亲很生气,也拒绝出席。但是,在画中,她不仅出席了,而且处在显著的位置,甚至比教皇还重要。细图上,在十字架权杖的左后方,坐在椅子上的就是皇帝的母亲,教皇是拿破仑后面戴着教冕的那位。约瑟夫也被请进画里,他是在大图左边前排最后面的那位。

我们以前看到莫斯科红场阅兵照,照片上的人物常常会离奇的失踪或是出现。大卫很早就有了这种“政治智慧”。当然,这不尽是大卫自己的意思。据说,拿破仑给出了很多意见。画成后,拿破仑亲自来观赏。他在画前流连了一个小时,最后,他对大卫说:“大卫,我向你致敬。”这可真是个殊荣!

大师的流放与死亡

1815年滑铁卢战败后,拿破仑被放逐到圣海伦娜岛。路易18回到巴黎,波旁王朝复辟。此时,大卫这位当年参与处决皇帝和皇后的要角只好逃亡到比利时的布鲁塞尔。他在那里继续作画、收徒,他的艺术生命仍然非常灿烂。但是,法国他是再也回不去了。

1825年底,大卫不幸被马车撞倒,不久后便与世长辞。法国当局不准弑君者归葬,一代大师只好安葬在布鲁塞尔。只有他的心脏被单独运回,葬在拉雪兹神父公墓(Père Lachaise Cemetery)。

拉雪兹神父公墓内大卫心脏的墓。(图片来自维基百科)

虽然及不上先贤祠,那里葬着伏尔泰、卢梭、雨果,连马拉都一度葬在那里,但是拉雪兹神父公墓也不含糊,它是巴黎市内驰名世界最大的公墓。这里“冠盖云集”:文学家有巴尔扎克,王尔德等;音乐家有肖邦、比才、罗西尼等;画家有德拉克罗瓦、杰利科、毕沙罗等,他的“心”应当不会寂寞。埋在这里的30万人中还包括巴黎公社最后在这里被屠杀的147人,死亡大约是最大的均衡器。

对大卫盖棺论定

从大卫的历史画,我们看到它的力度和震撼度。他严谨地遵守新古典主义的格局,非常注重形式上的美感与协调。大卫绘画的才华、成就和影响都是有目共睹的。他是新古典主义的巨匠,造就了历史上许多名画家。至于绘画的内容,除了早年的少数几幅,他似乎没有画过什么宗教画(教宗的肖像不算)。在那个时代这是不多见的,反映出他对宗教的感受。

不过,大卫并非仅仅是个艺术家,他也是个积极参政,积极与权贵来往的政客。因此要对他下个结论就不能单看画作。反之亦然,他的画作也反映了他的个性和理念,这两者是不可分割的。他的作为和画作,都反映了其冷酷无情的一面。

早年的他意气风发,革命似乎赋予他生命。他虽然发音不全,讲话不方便,但还是发表了一些热血澎湃的言论,更不要说他积极地参与了许多重要的决定。这其中,他并非无可指责,权力似乎吞没了他的灵魂。

然而,挚友罗伯斯庇尔的处死以及在监狱的那些日子似乎改变了大卫,也给了他反省的机会。

他屡次在监狱里写信求情,说明自己的无辜。有封信里,他为自己的错误道歉:“我被阻挠,不能回到我的画室。天啦,我真不该离开。我相信,议会的代表是既有高度荣誉而又责任艰巨的的职位。当我接受任命的时候,我以为只要心怀公正就够了。哪晓得我缺乏那第二重要的品质,就是辨别认知。”

我不知道他是否真心悔过,或者只是为了开脱而避重就轻。在画《萨宾妇女的干预》时,他解释自己的转变说:“在所有人类的活动中,起先开发出来的是凶暴和短暂的;最后开发出来的才是安详与深刻。认识后面这种品质需要时间,也只有伟大的画家才能拥有它,学生们只能捕捉那凶暴的热情罢了。”

他大约不只是在谈画吧?我但愿大卫真正从错误里认识了自己,认识了人生。我也但愿他去世的时候心中没有遗憾。

我不确定的是,除了为自己开脱,他到底有没有真心为自己所犯的错误懊悔,为自己所伤害的人们感到由衷的愧疚?如果没有,那么他不过还是个投机分子。如果有,那么他能向谁表达愧疚,向谁懊悔?谁是他要负责的对象,是他灵魂的归宿呢?

再思“去基督教化”

大卫个人的悲剧反映出革命时代的文化趋势,“去基督教化”的得势说明启蒙之后的欧洲走向了世俗化,宗教逐渐从神坛走向被忘却,成为应该被打倒的旧势力。然而,大革命不过再一次证明,人们希望寻找的乌托邦并不存在,人类还得继续学习谦卑。

这让我想到去世不久的顶级社会学家彼得·伯格(Peter Berger)对宗教的看法,他早在60年代就宣告:“世俗化”是一股不可阻挡的势力,宗教终必衰亡。(Secularization:伯格所定义的“世俗化”,不是一个理念,或是一个主义,而是宗教消失的过程。)

他和托马斯·勒克曼(Thomas Luckmann)1966年出版的《现实的社会构建》(The Social Construction of Reality)一书被“国际社会学家协会”公认为20世纪最优秀的五本社会学书籍之一,出版后立刻就被全世界的社会学研究所规定为必读书籍。它对“社会结构”的讨论到今天还是权威。

柏格在其1967年的名著《神圣的华盖》(The Sacred Canopy)中解释:由于宗教的“成真架构”(plausibility structure,意即:某些理念和意义被该文化视为“理所当然”,是“不证自明”的)在今天的社会失去其有效性,可信度大为削弱。

在世俗化的祛魅浪潮下,宗教逐渐变得多元,任何教派所持守的教条不再被认为是颠扑不破的真理,而是扎根于个人意识之中,它的真实性并非根植于外在的现实世界。宗教将在全球式微,特别是西方世界。随着现代化的步伐,全球都将不可避免地步入世俗化。

然而近几十年来皮优所做的宗教调查发现,虽然各种有组织的宗教在退却,人们对灵性信仰的需求并没有减少,这种情形在没有宗教归属的人中也是一样。

换句话说,几十年来伯格所预测的世俗化并没有发生,人们对上帝和灵性的渴求并没有因为现代化而减低。从全球来看,宗教信仰不降反升。伯格开始发现自己的预测是错的。

1999年,他与几位同僚出版《世界的‘去世俗化’》(The De-secularization of the World) 一书,彻底推翻了他自己“世俗化”的论点。他发现,衰微的是那些积极希望与现代化妥协的主流教会。那些主张“抗衡文化”(Counterculture)的福音教会和伊斯兰教倒是蒸蒸日上(从全球的眼光)。伯格承认,学术界那种普遍蔓延的世俗化的“成真架构”影响了他的学术判断。

伯格进一步承认,现代化不必然带来世俗化,而是带来多元化。人们的价值观和“成真架构”固然有交集,但并不统一。许多本来“确定”(certainty)的东西,不再那么有把握。宗教的独断性降低,容忍性升高,这使得人们更加谦卑,彼此尊重,而非彼此挞伐。

伯格在皮尤2015年5月12日报告出笼当天发表了一篇《The “Nones” and the “Buts”》的文章,他认为,全球没有宗教归属的人口正在缩小,并且强调,美国没有宗教归属的人虽然在增加,但真正的无神论者并不多。(他打趣地定义“无神论者“为:“一个听见天上有声音说:天堂不存在的人。”)

2017年伯格以88岁的高龄去世,但是他对人类内心的需求,以及对人类社会的驱动力所作的研究不容忽视。他生长在路德宗的家庭,本人具有深刻的宗教情操。伯格终生思考人类的前途,他担心,世俗化是否能够提供足够的驱动力和智慧,逃避自己所制造的灾难?

我想,无论你有没有宗教信仰,这都是个值得思考的问题。艺术家大卫坎坷起伏的一生不过只是个数据点罢了。

主要参考资料

临风著:《绘画大师的心灵世界》,江西人民出版社,2011-12。

撰文:临风

编辑:雯君,Jessica

本文由作者授权原创首发于《美国华人》公众号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

公众号小助手微信号 | CAeditor

广告、转载、投稿、读者讨论群

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本文由作者投稿,内容不一定代表“美国华人”微信公众号立场。

阅读原文 Read more

更多精彩内容

点赞就点“在看”(Wow)

评论

加入讨论

请登录后发表评论

还没有评论

登录成为第一个评论的人。