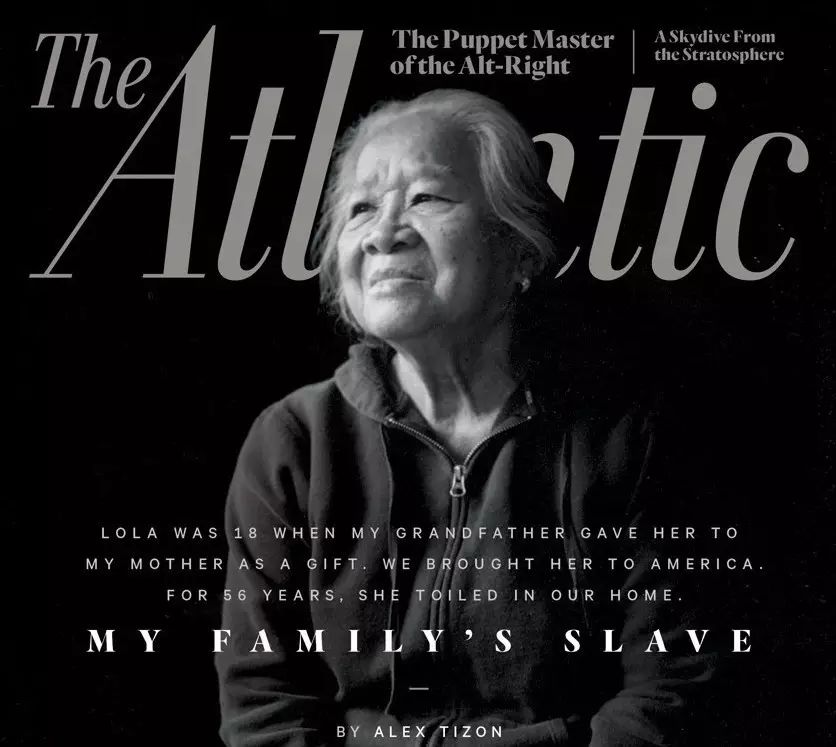

《大西洋月刊》2017年6月号的封面文章是《洛拉:我家的奴隶》(My Family’s Slave),作者是阿列克斯·提臧(Alex Tizon)。他于今年三月去世,他是普利策获奖记者及《大小人:寻找我作为亚洲人的自己》(Big Little Man: In Search of My Asian Self)一书作者。

日前由张拓木,张海云,杨刁刁,Sirui Hua, 李雅坤,Xujun Eberlein组成的华人志愿者小组翻译的《洛拉:我家的奴隶》中文版和英文版原文同步刊登在《大西洋月刊》官网。

“美国华人”公众号为您节选前半部分章节,请点击本文底部左下角的”阅读原文“或者"Read more",阅读中文译文全文。

您也可以拷贝下面链接到浏览器中阅读:

中文译文:

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/06/lolas-story-chinese/526869/?utm_source=lolawechatxu

英文原文:

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/06/lolas-story-chinese/526869/

阿列克斯4岁随父母从菲律宾移居美国,11岁时第一次意识到, 从小照顾他和他兄弟姐妹的洛拉原来是他们家三代人的奴隶,而这是一个隐藏至深的家庭秘密。

这位毕业于斯坦福的普利策获奖记者在各种意义上都是一个成功的移民,故土和历史却遗留给他一个难题:如果你最亲密的人之一其实是被你的家人剥夺人生选择的奴隶,你应该怎么做?你会怎么做?

作者在57岁时终于决定将这个真实故事公诸于世,却在大西洋月刊发表这篇文章前夕意外离世。对这个关于时代和观念的变迁, 关于亲情、选择、人性和救赎的课题,作者究其一生探索给出了自己的答卷。而这个令人唏嘘的故事, 让我们每一个移民掩卷长思。

封面图及插图均来自大西洋月刊。

她的骨灰装满了一个黑色塑料盒子,如烤面包机一般大小,重三磅半。去年七月,我用一个帆布口袋把这个盒子包起来,装在行李箱里,横越太平洋,飞去了马尼拉。我要从那里坐车去一个小乡村,去把这个在我家为奴五十六年的女人的骨灰交出去。

她的名字是尤多西娅·托马斯·普里多(Eudocia Tomas Pulido),我们都叫她洛拉(Lola)。她 4 英尺 11 英寸,有着摩卡咖啡般深棕色的皮肤。我最初的记忆正是她那双杏仁眼,望进我的眼睛。洛拉十八岁那年,外祖父把她当作一个礼物送给了我母亲。当我们举家迁往美国时,我们把她带着一起走了。没有比 "奴隶" 这个词更贴切地概括了她的生活。她比所有人都早起,比所有人都晚睡,准备三餐,打扫房屋,伺候我的父母,照顾我和四个兄弟姐妹。我父母从来没有付过她工钱,并经常责骂她。她没有脚链,但也差不离了。无数次在我半夜起来去卫生间时,会发现她在一个角落睡着了,歪在一堆衣服上,手里还紧抓着一件叠了一半的衣服。

在我们美国邻居的眼里,我们是可以上宣传画的模范移民家庭。这是他们亲口告诉我们的。我父亲有法律学位,我母亲正在努力成为一名医生,我兄弟姐妹和我的成绩都很好,并总是把 “请” 和 “谢谢” 挂在嘴边。但是我们从来没有跟别人谈起过洛拉。洛拉是深入我们骨髓的一个秘密,也是我们身为哪种人和想成为哪种人的核心,至少对我们这些孩子来说。

在我母亲因白血病去世后,洛拉在 1999 年搬来西雅图以北的一个小镇,与我同住。我已经有一个家庭,一份事业,一幢在郊区的房子,实现了所谓的美国梦。这下,我还得了一个奴隶。

***

在马尼拉的行李提取处,我拉开了我的行李箱,以确保洛拉的骨灰还在。走出机场大楼,我吸入那熟悉的气味:浓浓的废气和垃圾,海洋,甜蜜水果和汗水的混合物。

第二天一大早,我找到一个司机,一个中年男子,人称为 “杜子”(Doods),看起来很好脾气的。他开着卡车,我们上了路,穿梭于拥挤的交通中。汽车,摩托车和吉普尼到处都是,这样的街景总是让我震惊。行人在这些机动车辆中和步行道上来回穿梭,像一条棕色的河流。街头摊贩赤着脚小跑在车旁,兜售香烟、止咳糖和一包包煮熟的花生。乞丐孩子将脸使劲贴在车窗上。

杜子和我前往的地方是洛拉人生故事的起点,在位于马尼拉以北的中部平原的打拉(Tarlac)省,稻米之乡。这里是我雪茄不离嘴的外祖父——一个叫托马斯·亚孙逊 (Tomas Asuncion)的陆军中尉——的家乡。听长辈们说,汤姆中尉是一个令人惧怕,行为乖张,脾气阴暗的人。他拥有大量土地,却没有现钱,所以把他的情妇们都安排到自己田庄不同的宅子里。他的妻子生下我的母亲——他们唯一的孩子——之后就难产死了。我母亲是被一连串的 “utusan” 养大的,意思是 “听指令的人”。

奴隶制度在菲律宾群岛有长久的历史。在西班牙人到来之前,岛民们会奴役其他岛民,通常是战俘、罪犯或债务人。奴隶分很多种,有可以凭着勇武最终获得人身自由的武士,也有被视为财产,可以被随意买卖交换的家庭佣人。高等奴隶可以拥有相对低等的奴隶,而这些相对低等的奴隶可以拥有最低等的奴隶。有些人当奴隶纯粹是为了活命:当奴隶做工,他们起码可以有希望交换到食物,住所和庇护。

西班牙人在十六世纪到达后,他们奴役了岛民,又带来了非洲和印度的奴隶。西班牙皇室最终开始逐步废除在本国和殖民地的奴隶制度,但是菲律宾的部分地区天高皇帝远,没有受影响。蓄奴的陋习一直披着不同的伪装存在着,即使是在 1898 年美国控制了这些岛屿后依然如此。现如今,就算穷人也可以拥有 “utusan”,或者 “katulong”,意思是 “帮工”,或者 “kasambahay”,意思是 “家奴”;只要有人更穷,奴隶的来源取之不竭。

在最多时有三个家庭的乌特桑生活在汤姆中尉的地界上。1943 年春天,日本占领菲律宾群岛后,他把一个附近村庄的女孩带回家。她是汤姆中尉远房穷亲戚家的女儿,家里是种稻米的农民。中尉很狡猾。他看到这个女孩身无分文,没有上过学,应该很容易控制。她父母想把她嫁给一个大她一倍的猪倌,她非常不乐意,却无处可去。汤姆给她开了个价:他可以管她吃住,只要她答应照顾他刚满 12 岁的女儿。

洛拉同意了,完全没有意识到她把自己的一生卖了。

“她是我给你的礼物,” 汤姆中尉告诉我的母亲。

“我不想要她,”我母亲说,明知别无选择。

汤姆中尉离家去打日本人了,把妈妈和洛拉一起留在乡下吱吱作响的房子里。洛拉给我母亲吃喝,梳妆打扮。她们走路去集市时,洛拉会给我母亲打伞遮阳。晚上,当洛拉做完了别的家务——包括喂狗,扫地,将她在卡米泠河(Camiling River) 边浣洗的衣服折叠好——她就会坐在我母亲的床边,为她打扇直到她入睡。

洛拉·普里多(时年 18 岁)来自于菲律宾农村的贫困家庭。作者的外公(右图)把她作为 “礼物” 送给自己的女儿。

抗日战争中的某一天,汤姆中尉回到家里,逮着了我母亲撒谎——事关一个她不该搭话的男孩。汤姆雷霆大发,命令我母亲 “站到桌子旁边来”。母亲和洛拉一起胆战心惊地缩在一个角落。然后,我母亲颤抖地告诉父亲,洛拉会代她受罚。洛拉看着我母亲,满眼乞求,然后她一言不发地走到餐桌旁,扒住桌沿。汤姆举起皮带,连抽了她十二下,每抽一下喊一个字:“不,许,对,我,撒,谎! 不,许,对,我,撒,谎!” 洛拉自始至终未出一声。

后来,我母亲每每讲到这个故事时,总是流露出因这件事的荒唐而产生的得意,她的语气似乎在说,“你能相信吗?我居然真的那样做了?”当我跟洛拉提到此事时,她问我母亲怎么说的。她专心地听着,眼睛盯着地板,在我说完后,她抬起头看着我,眼里带着悲哀,只说了一句, “是的,就像你妈妈说的。”

七年之后,1950 年,母亲和我父亲结婚,并把洛拉带上搬到了马尼拉。汤姆中尉长期以来一直被自己心中的邪魔困扰,1951 那年他把一颗口径为 0.32 的子弹打入了太阳穴作为了结。妈妈几乎从来没有谈起过此事。她的性格跟汤姆的一样,喜怒无常,皇上一样自傲,但表象下暗藏着脆弱。她把外祖父的教训铭刻在心,包括如何做好一个乡下女奴隶主:你必须维持并充分展现你作为发号施令者的地位。你必须让那些比你低下的人知道自己的位置,既为了他们好也为家庭的利益。他们可能会哭泣,抱怨,但他们的灵魂会感谢你。他们会因为有你帮助他们按上帝的旨意生活而爱你。

洛拉27岁时与作者的哥哥亚瑟,前往美国之前。

1951 年,我哥哥亚瑟(Arthur)出生了。我是老二,我之后又很快添了三个弟弟妹妹。我父母要求洛拉对我们这几个孩子像对他们一样全身心投入。在我父母上学去为高等学位奋斗时,洛拉照看着我们。我父母毕业后,却加入了拿着光鲜的学位却毕业即失业的大军。再后来,好运突然降临: 父亲在外交部找到了商业分析师的工作。虽然薪水微薄,但是这个职位是在美国——他和妈妈从小梦想的地方。在那里,他们的一切期望都可以美梦成真。

爸爸按规定可以带着他的家人和一个家佣去美国。我父母琢磨着他们两人都必须工作,正需要洛拉来照顾孩子和做家务。母亲把决定告诉了洛拉,但洛拉没有立即接受,使她非常恼火。好多年后,洛拉告诉我她当时非常害怕。“那地方太远了,” 她说。“说不定你的爸妈再也不会放我回老家。”

最后说服洛拉的是我父亲给她的承诺,说到了美国情形将有好转。他告诉洛拉,一旦他和妈妈经济好转,他们会给她一份 “津贴”。洛拉可以寄钱给她的爸妈以及她在村里的所有亲戚。她父母住在一个泥巴地板的小屋里,所以洛拉可以帮他们造一座混凝土房子,永远改变他们的生活。想想吧。

我们 1964 年 5 月 12 日到达了洛杉矶,所有的财产都装在拿绳子捆绑住的纸箱子里。那一年,洛拉已经陪伴我母亲二十一年了。在许多方面她比我母亲或父亲更像我父母。我早上醒来,第一个迎接我的是她的脸,我晚上睡前,最后一眼看到的也是她。在我牙牙学语的时候,远在我学会说 “妈妈” 或 “爸爸” 之前,我就含糊地说出了洛拉的名字 (我起先把她的名字发成 “哦-啊”)。幼儿的我,除非洛拉抱着我,或者至少在我附近,我才肯去睡觉。

到达美国时我才四岁。我当时太小,不会质疑洛拉在家里的地位。但是,随着我们兄妹在太平洋这边长大,我们看待世界的方式在改变。这种越过海洋的飞跃带来的意识上的飞跃,却是我父母不能也不肯做出的。

***

洛拉从未拿到过我父母承诺给她的工钱。我们来美国几年后,她委婉地试探我父母的口风。她说她母亲生了病(我后来知道她得的是痢疾),她的家人没钱去买药。她问我的父母:“Pwede ba?”, 意思是“可以吗?” 妈妈长叹一声。爸爸则用塔加拉族语回答道:“你怎么还好意思提?你也知道我们多拮据,你好意思吗?”

为了搬来美国,我父母借了钱。为了留在美国,他们又借了更多的钱。我的父亲从洛杉矶的菲律宾总领馆调到了西雅图的菲律宾领事馆。他每年的工资是 5600 美元。为了补贴家用,他先是靠清洗拖车,后来又加上帮人收债。妈妈则在好几家医学实验室里做技工。我们基本见不到他们的人影,就算难得有机会见到了他们,他们也都是疲惫不堪,情绪暴躁。

妈妈回到家,会因为洛拉把房子打扫得不够干净,或是忘记取邮件,而责骂她。“我不是告诉你了么,我回来前信件就要取回家?” 她会用塔加拉族语恶狠狠地骂:“这么简单的事!白痴都记得住。” 然后父亲回到家,会接着骂。当我父亲提高嗓门时,家里的所有人都会畏畏缩缩。有时候我的父母会一起上阵责骂洛拉,直到把她骂哭为止,似乎这就是他们的目的。

年幼的我非常不解:我的父母对我和我的兄弟姐妹们都很好,我们也爱他们。但是他们前一秒钟还对我们充满慈爱,一转眼却对洛拉恶言相向。我十一二岁时才开始能够看清洛拉的处境。大我八岁的亚瑟对此耿耿于怀已经很久了。他让我认识到洛拉的地位就是一个奴隶。在此之前,我还以为洛拉只是我们家庭中比较倒霉的一个。虽然我很讨厌我的父母对洛拉大吼大叫,但我之前从来没有想过,我的父母,还有他们对于洛拉的安排,是如此的不道德。

左图:洛拉带大了作者(左)和他的兄弟姐妹,有一段时间经常是家里唯一的成年人。

右图:作者(左起第二)和他的父母,兄弟姐妹,洛拉,抵美五年之后。

“你听说过任何人有像洛拉一样的境遇吗?” 亚瑟说,“有谁活得跟她一样?” 他总结了洛拉的处境:免费劳力,终日辛劳,稍微多坐一会或者早睡一点就会被大骂,只要顶嘴就会被责打,穿的是别人不穿了的衣服,吃饭是一个人在厨房里吃残羹冷炙,从不出门。除了我们家的人以外,没有朋友也没有兴趣爱好,没有自己的个人空间。(无论是在我们住过的哪个房子里,她睡觉的地方总是没用空下来的一个地方——要么是沙发,要么是储藏间,要么是我妹妹卧室的小角落。她经常睡在衣服堆里。)

除了电视和电影里的奴隶,我们找不到任何跟洛拉的生活境遇相似的人。我还记得我看过一部叫《双虎屠龙》(The Man Who Shot Liberty Valance)的西部片。约翰·维恩(John Wayne)扮演的农场主汤姆·唐尼普(Tom Doniphon),枪不离身,对自己的仆人蓬皮(Pompey)颐指气使,管蓬皮叫 “小子儿”。“蓬皮,去接他。” “蓬皮,去找医生。” “蓬皮,回去干活!” 蓬皮对他的主人非常顺从,他管主人叫 “汤姆大人”。汤姆跟蓬皮的关系错综复杂。汤姆不许蓬皮念书,但是帮他得到允许去只许白人出入的酒馆喝酒。影片结尾的地方,蓬皮把他的主人从火中救了出来。蓬皮对汤姆明显是又爱又怕,当汤姆去世后,他非常悲伤。其实这些故事,和汤姆与反派理贝特·瓦朗斯(Liberty Valance)最终对决的故事主线相比,都是故事背景里的细枝末节,但是我始终无法把目光从蓬皮身上挪开。记得我当时一直在想:洛拉就是蓬皮,蓬皮就是洛拉。

有一天晚上,我的父亲发现我 9 岁的妹妹琳(Ling)没有吃晚饭,他朝洛拉大吼,骂她懒。“我尽力想让她吃饭了,” 洛拉在父亲愤怒的目光下辩解道。她这句微弱的辩解让父亲更加光火,冲着洛拉打了一拳,击中了她肩膀下面。洛拉跑了出去,我听到她像动物一般撕心裂肺的哀嚎。

“琳说她不饿,” 我说。

我的父母转过头来看我,好像震惊到了。我感觉到我的脸在抽动,通常这之后我就会哭起来,但这次我没哭。母亲的眼里阴云密布,我从没见过这样的眼神。难道是嫉妒吗?

“你是在帮洛拉说话?” 父亲说,“你竟敢这么做?”

“琳说她不饿,” 我重复了一遍,几乎像在耳语。

我当时 13 岁,这是我头一次试着站出来为这个一直在照顾我的女人说话。我小时候,她哼唱着塔加拉族歌谣哄我睡觉。等我长大一些了,她给我穿衣,给我做饭,早晨送我上学,下午接我回家。有一次,我病了很久,虚弱得没有力气吃饭,她帮我把食物嚼烂,分成一小块一小块送到我嘴边让我咽下去。有年夏天,我的两条腿都绑了石膏(我关节有问题),她用毛巾给我擦身子,半夜里给我拿药,帮我熬过了几个月的康复期。在康复期间我一直情绪暴躁,但她没有抱怨过,也没有失去耐心,从来没有。

现在,听到她撕心裂肺的哀嚎,我觉得我要崩溃了。

以上是全文的前半部分节选,请点击本文底部左下角的”阅读原文“或者"Read more",阅读中文译文全文。

【作者】阿列克斯·提臧(Alex Tizon),记者,作家,普利策奖获得者。他于今年三月去世,生前著有《大小人:寻找我作为亚洲人的自己》(Big Little Man: In Search of My Asian Self)。

(翻译: 张拓木,张海云,杨刁刁,Sirui Hua, 李雅坤,Xujun Eberlein)

请读者广为转发朋友圈和微信群。您有任何建议和反馈,请在本文下方留言。

《4月号:硅谷的女性困境》

《3月号:美国:通往独裁之路》

本文由作者投稿,内容不一定代表“美国华人”微信公众号立场。

长按识别二维码,加关注

微信公众号:ChineseAmericans

网站:ChineseAmerican.org

投稿、转载授权:[email protected]

阅读原文 Read more

请点击本文底部左下角的”阅读原文“或者"Read more",阅读中文译文全文。

评论

加入讨论

请登录后发表评论

还没有评论

登录成为第一个评论的人。